聯徵的房貸數據告一段落,與新增房貸市場數據有關的文章如下:

- 2024年新增33萬房奴,台灣背房貸人數220萬來到近年新高

- 房屋貸款鑑估值早在2013年突破千萬大關,核貸成數保底抓7成左右

- 平均房貸金額來到900萬,而年齡越低,能獲得較低的房貸利率

- 收入高的情況下,購買屋齡0-3年的電梯大廈,能獲得最有競爭力的核貸條件

跟我一樣有購屋計畫的族群,這篇文章的參考性較高。

資料除了代表台灣新增房貸的市場規模外,涵蓋最粗略的市場樣貌,包括「購屋者、建物、金融機構」三個面向的產業輪廓。礙於篇幅過長,本文僅先探討購屋族與金融機構的統計數據。企業如果打算投入新增房貸市場,每年的新增房貸人數相當於市場規模,初步鎖定的TA就可以根據年齡劃分,並收集細部資訊,擬定並實施行銷策略;倘若是鎖定在2C或消費市場的企業,就必須考量到這群TA的購買力有一大部分被房貸制約,總經環境的波動,容易對這群人造成減少消費的情況。

其餘更深的探討,可根據上述三大面向,再到各個公部門查詢是否有合適的統計數據,方可探究其樣貌。

若想觀看整體房貸市場的近年變化,可以參閱《房貸市場數據統整:收入與年齡影響貸款條件、建物以36年老屋與電梯大廈為主、銀行為主要承貸方》,對整體房市的整體輪廓與框架會有更全面的了解。

購置住宅貸款統計資訊定義

相關名詞定義皆來自財團法人金融聯合徵信中心。

房貸:擷取授信戶「融資業務分類」為「購買住宅貸款(非自用)」、「購買住宅貸款(自用)」及「購買住宅貸款(其他)」者,統稱為「房貸」。

流量(房貸XX新增XX的統計數據):指某一段時間內(例如2015年1月至3月,以2015Q1表示)新增之房貸,相關資訊包括平均授信餘額、平均授信額度、平均鑑估值、平均核貸成數、平均利率、平均建物面積等。並以貸款者之特徵變數(性別、年齡、年收入、學歷)及建築物之特徵變數(所在之行政區、屋齡或建物類別、地區路段別)分別列之。

存量(房貸XXXX):指某一特定時間點(例如2014年12月,以201412表示)之房貸,相關資訊包括平均授信餘額、平均授信額度、平均鑑估值、平均核貸成數、平均利率、平均建物面積等。並以貸款者之特徵變數(性別、年齡、年收入、學歷)及建築物之特徵變數(所在之行政區、屋齡或建物類別、地區路段別)分別列之。

房貸授信新增人數

發現近年的人數都維持在20萬以上,房市旺的時候甚至來到30萬以上,尤其是2024年,更是來到33萬人的近年新高:

房貸授信新增人數

以性別來看,男女比將近1比1,男性略多於女性1萬人左右:

房貸新增授信人數 性別分布

以年齡分布來看(不分性別),會發現各年齡層的人數多寡依序為:30–39>40–49>50–59≒20–29>60以上。

房貸新增授信人數 年齡分布

由此可見,房貸市場的主力30–39歲,其次為40–49歲。

比較特別的是,50–59與20–29這兩個年齡段竟旗鼓相當,20–29歲買房的人少,這還好理解,就是錢還沒存夠,必須存到30歲以上才夠頭期款;反觀50–59歲,除了換房、幫下一代買房、投資外,我不確定是否還有其他進場因素,不明所以,就不多贅述。

最後,展開房貸新增授信於性別與各年齡層的分布狀況:

房貸新增授信分布

男女比大約落在52:48。年齡層來看,就如前面圖示,買房主要族群落在30–49歲,50–59與20–29相當。

整體新增房貸授信概況

從整體平均授信狀況來看(包含平均授信額度、平均鑑估值以及平均核貸成數):

新增房貸_整體平均授信狀況

可以發現不論是授信額度還是鑑估值都是逐年緩步向上,至2024年底平均鑑估值已經來到1400萬,平均授信額度1000萬,換算下來的平均核貸成數約為71%。

如果看核貸成數的中位數,最低也不低過70%:

新增房貸_核貸成數-中位數

平均利率至2024年底來到有統計數據來的新高2.36%:

新增房貸_平均貸款利率

最後來看整體的平均建物坪數:

新增房貸_建物平均坪數

可以發現坪數高峰落在2015年,之後震盪向下,截至2025 Q1,平均坪數42坪已經來到有統計來新低。

從整體數據可以發現,近來年坪數持續下降,但鑑估值卻逐漸攀升,意味著整體每坪價格持續上漲。

花得更多,買得更小,核貸成數雖然較高,相對負擔的房貸利率來到新高。

新增房貸_年收入

礙於聯徵中心將年收入細切成21個級距(年收入0–400萬以上,每20萬一個級距),部分圖表塞不下,會改以數據表格並佐以顏色呈現。

先來看樣本組成(2022Q4沒有年收入>400萬之數據):

新增房貸人數_年收入分布組成

可以發現年收入0–160萬占了樣本數近八成,光是40–100萬就占了近半比重。

接著來看平均鑑估值(2022Q4沒有年收入>400萬之數據):

新增房貸_平均鑑估值(年收入)

基本上年收入與鑑估值成正比,收入越高的房產價格也越高。

接著看平均核貸成數(2022Q4沒有年收入>400萬之數據):

新增房貸_平均核貸成數(年收入)

發現全部糾纏在一起且部分收入區間波動大,看不出端宜。

改看核貸成數中位數(2022Q4沒有年收入>400萬之數據):

新增房貸_核貸成數中位數(年收入)

發現從2020年開始,許多核貸成數中位數都在上限值80%波動!不過年收入落在0–60萬似乎較不受待見,成數明顯低於其他級距。

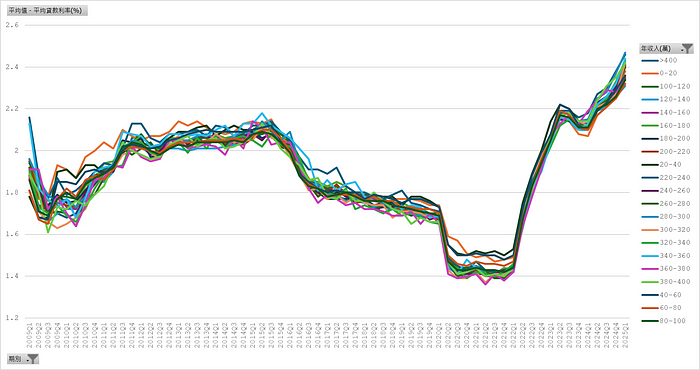

接著來看平均貸款利率(2022Q4沒有年收入>400萬之數據):

新增房貸_平均貸款利率(年收入)

看不出平均貸款利率與年收入的關聯性,至2025年Q1,平均利率都落在2.4%上下浮動。

最後來看平均建物坪數(2022Q4沒有年收入>400萬之數據):

新增房貸_平均建物坪數(年收入)

基本上年收入與購買坪數成正比,收入越高購買的坪數越大,整體房價自然就越高。這也間接證明平均鑑估值與坪數大小有所關連。

新增房貸_年齡層

房貸新增授信人數_年齡分布

各年齡層的人數多寡依序為:30–39>40–49>50–59≒20–29>60以上。

接著來看各年齡層的新增房貸總水位(授信餘額):

![各年齡層_房貸新增授信餘額[仟元]](https://resize-image.vocus.cc/resize?compression=6&norotation=true&url=https%3A%2F%2Fimages.vocus.cc%2Ff028b7ae-7c87-4f6a-a4e2-aaf5ba87686d.png&width=700&sign=2hDHEH7cjrT6TrNvm6QZGuMN-CxikWP92AfmAWrS3NY)

各年齡層_房貸新增授信餘額[仟元]

各年齡層的新增授信餘額多寡依序為:30–39>40–49>50–59≒20–29>60以上。

有意思的是,授信餘額的線型波動,幾乎與人數波動一致,讓我比對了很久,確認數據沒有放錯,也沒有重複取數的情況發生。

將各年齡層的水位除以房貸人數,得出平均新增授信餘額(平均房貸新增餘額):

![各年齡層_平均房貸新增授信餘額[仟元]](https://resize-image.vocus.cc/resize?compression=6&norotation=true&url=https%3A%2F%2Fimages.vocus.cc%2F92f8ab9e-dffe-4e67-9069-5a986b2cbd07.png&width=700&sign=epyW7OdXRFvU4SczXJLfRsShXU09rwf5eZ0Xa2mpH6Y)

各年齡層_平均房貸新增授信餘額[仟元]

可以發現,原先各年齡層的授信餘額落差逐漸糾結,20–29、30–39歲能獲取的授信餘額倒數第一與第二,60歲以上則是波動甚大,大多時間都佔據第一,且能獲得較高的授信額度。

這次去除60歲以上的資料再看一次:

![各年齡層(剔除60歲以上)_平均房貸新增授信餘額[仟元]](https://resize-image.vocus.cc/resize?compression=6&norotation=true&url=https%3A%2F%2Fimages.vocus.cc%2F59b1ae2e-b320-47fc-a37b-82b5a5281ce8.png&width=700&sign=dN_C4PZSb5AJRC1nCcOPL_wvKeg97yJpeBsXYiq63Io)

各年齡層(剔除60歲以上)_平均房貸新增授信餘額[仟元]

可以發現原先授信餘額隨著年齡提升而上升。不過這樣的變化,到了2020後逐漸糾結在一起,年齡造成的授信額度差異已經不復以往。

最後來看各年齡層的平均利率:

各年齡層_平均利率

基本上年齡越低,能獲得的利率也較低,只是年齡優勢帶來的利差帶寬已經越來越窄。2012年利率高低差可以差到0.6%(20–29歲1.78%、60歲以上2.38%),24年底整體平均利率為2.36%,利差僅剩0.39%(20–29歲2.17%、60歲以上2.56)。

新增房貸_借款人性別

首先看兩性房貸新增授信人數:

房貸新增授信人數 性別分布

男性略多於女性一點,大多落差1~2千人。

接著來看兩性的平均鑑價與平均授信額度:

近年新增房貸平均鑑價與平均授信額度_性別

從2013年開始,平均鑑估值就已經來到千萬大關!直到24年底,估值仍在1400萬上下震盪;授信額度則是在23年底達到千萬門檻。

從上圖可以看到,不論是平均鑑價還是授信額度,兩性差異不大,落在50–80萬左右。

接著看兩性在新增核貸成數的中位數與平均數差異:

近年新增房貸核貸成數中位數與平均數_性別

性別導致的差異不大,中位數從73%提高到24年底的79%左右,平均數則從67%震盪至72%上下。

最後來看兩性在平均利率的差異:

性別_平均利率

幾乎是貼齊著走,表示性別不是金融機構決定房貸利率的主要因素。

新增房貸_金融機構

最後從承辦房貸的金融金構看授信金額及利率。

先從各金融機構的承貸人數看起(因此全體銀行份額最大,特別以條狀圖方式呈現):

房貸新增授信人數_金融機構類別

承辦的金融機構以銀行占最大宗,長年佔據八成以上,輾壓其他的金融機構。農漁會信用部大多數時間佔據第二名的位置,其次為信用合作社與保險公司,郵局則長年敬陪末座。

因為銀行長年為最大宗,且近年趨勢持續不變,整體房貸餘額的圖表也是銀行居大位,就不特別再展圖。

同樣用新增授信餘額除以房貸人數,得出平均新增授信餘額(平均房貸餘額):

![金融機構類別_平均房貸新增授信餘額[仟元]](https://resize-image.vocus.cc/resize?compression=6&norotation=true&url=https%3A%2F%2Fimages.vocus.cc%2Fe54f3bd9-4344-4cdb-b6ad-e794e88e933d.png&width=700&sign=3PdOl-XQn3K7E7wTcv04GkuAMZFlKY73GzvqgCsFuyI)

金融機構類別_平均房貸新增授信餘額[仟元]

可以發現銀行的平均授信餘額多數時間位居第一;保險公司則是波動較大,2024年時迅速竄升,年底時一舉超越銀行的授信金額;至於漁會信用部、信用合作社則是旗鼓相當;郵局仍是長年穩定輸出並持續墊底。

最後來看各金融機構類別提供的平均利率水準:

金融機構類別_平均利率

從上圖可以發現,信用合作社大多時候的利率皆是最高,郵局則是最低。結至24年底,除了信用合作社外,其他金融機構則是交纏在一起。

結論

本文探討新增房貸市場,根據聯徵中心資料,並輔以國發會人口數據,得出以下幾點小結:

- 每年新增房貸人數至少20萬人以上,2024年更是高達33萬人的新高。

- 新增房貸的平均鑑估值在2013年就已經來到千萬大關!直到24年底,鑑估值仍在1400萬上下震盪;授信額度則是在23年底達到千萬門檻,新增核貸成數中位數從73%提高到79%左右,平均數則從67%震盪至72%上下。

- 從整體數據可以發現,近來年購買的坪數持續下降,但鑑估值卻逐漸攀升,意味著整體每坪價格持續上漲。花得更多,買得更小,核貸成數雖然較高,相對負擔的房貸利率來到新高。

- 年收入越高,購買的坪數越大,相對地鑑估價也較高,且核貸成數中位數越能靠近80%的上限值,但年收入與利息關係較薄弱,沒有明顯關聯。

- 年收入落在0–60萬似乎較不受待見,貸款成數明顯低於其他級距。

- 背房貸的主要年齡層為30–39歲,其次為40–49歲,接續的50–59、20–29旗鼓相當。(30–39>40–49>50–59≒20–29>60以上)

- 年齡越低,金融機構願意提供的房貸利率也較低;除了60歲以上的授信餘額來到大關外,其餘年齡層皆落在900萬上下。

- 不論是核貸成數、平均鑑價、平均授信額度還是利率,兩性差異皆不大,性別不是影響申貸條件的關鍵因素之一。

- 八成以上的房貸者選擇與銀行借貸。

- 信用合作社長年以來提供的房貸利率偏高,其他的金融機構,近年來願意提供的利率趨於相近。

語帶保留的部分

同先前文章提及,聯徵提供的各項數據都只有單一維度的資料,無法更進一步探究自己正處於哪個象限,實在可惜。

50–59與20–29這兩個年齡段旗鼓相當,20–29歲買房的人少,這還好理解,就是錢還沒存夠,必須存到30歲以上才夠頭期款;反觀50–59歲,除了換房、幫下一代買房、投資外,我不確定是否還有其他進場因素,不明所以,就不多贅述。

性別對於核貸成數與平均利率的影響微乎其微,但可以發現男性平均新增授信餘額總是多女性一點,這點與「整體男性薪資>女性」可能有所關聯。至於在鑑估值與授信額度的微小差異,只能說應是收入導致,畢竟核貸成數的公式組成本來就來至授信額度除以鑑估值得出,表示男性購買較大坪數/較貴一點的房產,而銀行願意放貸,意味著男性的薪資較高。

礙於本篇的重點在探討房市數據,薪資數據的部分,可以參考先前文章《不過是想找份薪資達到中位數的工作》以及各縣市全年總薪資中位數,各縣市男女薪資中位數一目了然,女性薪資中位數確實低男性一些。

房市分析未完待續

整體分析的架構上,量化分析會分成物件(供給)與購房者(需求):物件會針對新成屋與中古屋,了解數量、坪數、價格等資料;購屋族則是了解收入、支出、房貸利息、貸款成數等資訊。

探討完新增房貸市場(流量)在購屋者與金融機構的數據,下篇將接續探討與住宅相關的統計數據,包括建物類別、屋齡與縣市別。

當聯徵中心的房貸市場(存量)與新增房貸市場(流量)的統計數據探討完畢後,最終將整合與新增房貸市場(流量)相關數據,變成購屋的參考指南。

後續有時間的話,會再補充一些自認值得分享的統計數據。

質化資料上,先前已經簡單回溯完2020年以來的七波信用管制,後續再評估是否要針對新青安政策(青年安心成家購屋)簡單做個摘要。